8月の頭に北アルプス「剱岳」に登ってきたお話の続きです。

前回、無事に山頂への登頂を果たした私。

そのまま帰るのかと思いきや…実はもう一泊しておりました。

今回は最終日の模様をお送りします。

※動画も作ってみました!リンクは下にありますのでよかったら見てみてくださいね!

- 前回までのあらすじ

- 天の川を撮ろうとするもまさかの…

- 朝焼けに染まる剱岳を撮ろう!

- さよなら!剣沢キャンプ場

- 剣御前小屋

- 雷鳥沢キャンプ場

- 室堂着!

- 念願の剱岳に登頂出来ました!

- 動画も作ってみました!

- 剱岳登山記事はこちらです

- 今回の携行&使用機材達

スポンサードリンク

前回までのあらすじ

2019年8月2日から4日の2泊3日で北アルプス「剱岳」に登ってきました。

「前編」は1日目の扇沢から剣沢キャンプ場までの移動の様子。

「中編」は2日目の剱岳挑戦の様子について書いてあります。

良かったらこちらもぜひご覧ください。

天の川を撮ろうとするもまさかの…

剱岳登頂を果たし達成感を感じながらも就寝するも0時に目を覚ましました。

今回も目的はそう、天の川です。

気が付かなかったのですがこの日は新月。

とあればこりゃ挑戦するしかないぞ!ということでこの時間に起きてきたというわけです。

起床と同時にテントから顔を出して空を見上げます。

するとそこには確かに天の川の姿。

水をがぶがぶ飲み、よっしゃ行くぞ!と外に出たのですが…これが後々大変なことに。

テントを入れて天の川を撮りたいと思っていたため、夜の剣沢キャンプ場をうろうろ。

私のテントを少し下ったところに三脚を立てて撮影を始めます。

数枚撮るうちになんだかおなかの調子が悪くなってきました。

そりゃ起きたてほやほやに水がぶ飲みしたらおなかもびっくりしますよね。

結局数枚撮って腹痛にKO負け…。

そそくさとテントに戻って寝袋に潜り込んでしまいました。

天の川は次回撮るよ…。

朝焼けに染まる剱岳を撮ろう!

ひと眠りし再び起きると時刻は4時。

テントを開けると明るくなり始めた空が見えます。

今日も良い天気になりそうです。

剱岳のほうを見渡すと昨日登った別山尾根ルートを移動する登山者のヘッデンの明かりが見えます。

そしてテント場には今から登ろうと準備されている方々が準備をされています。

どうぞお気をつけて。

そんな私はというとこの日は朝から剱岳のお姿をカメラに収めようと思っておりました。

朝焼けに染まる剱岳…カッコよさそう!

昨日の間に雷鳥沢キャンプ場へと降りてもよかったのですが、

やはり憧れた剱岳をカッコよく撮りたいと思いもう一泊の滞在を決めたというわけなのです。

まぁ剱岳に登って満足したし何より移動するの面倒だったというのもありますが…。

今回は時間もたっぷりあったのでどこで撮影するかもある程度事前に決めることが出来ました。

早速最初の目的地へと出発です。

スポンサードリンク

今回使用した機材たち

ちなみに今回携行した機材は下記の通りです。

| カメラボディ | NIKON D850 |

|---|---|

| レンズ① | NIKKOR 24-70㎜ f/2.8E FL ED VR |

| レンズ ② | PC-NIKKOR 35㎜ f/2.8(New) |

| レンズ③ | TAMRON SP 15-30mm F2.8 Di VC USD (A012) |

| 三脚 | Leofoto LS-324CEX |

| 雲台 | Leofoto VH-10 |

| ミニ三脚 | Leofoto MT-03+LH-25 |

| フィルタ | NiSi PL(150×150㎜) |

| フィルタ | NiSi IR ND64(150×150㎜) |

| フィルタ | NiSi IR ND1000(150×150㎜) |

| フィルタ | NiSi Soft nano IR GND8(0.9) |

| ホルダー | NiSi TAMRON 15-30㎜ f2.8 (Qホルダー) |

後はレリーズやら丸形フィルタやらいろいろ。

今回のような写真を撮りにふらふらとする場合、

私はこれらをすべてアタックザックの中に突っ込んでうろうろと歩いています。

アタックザックはモンベルのものを使っているのですがあまりカッコ良くはな…(ry

とはいえ山頂アタック程度であれば十分な容量、また未使用時もコンパクトにもなるよいザックです。

しかしながらやはりこれだけのものを入れるとなると耐えられるかちょっと不安なので現在代わりとなるアタックザックを探しています。

ちなみにメインザックの中身を出してそこにすべて入れてアタックザック代わりに使うという方法もたまにやるのですが、

荷物をすべて出したり、また大型ザックに機材だけを入れると今度は逆にスッカスカ過ぎてうまく使うことが出来ず、

私はアタックザックを使うようになりました。

こちらの場合は三脚も収納できるしまたほかに用意する必要もないのでこちらのほうが優れているとは思うんですが…

登山とカメラは悩むことが多いですね。

剣沢小屋前にて

話戻って最初の目的地だった「剣沢小屋」に到着しました。

この山小屋、建物の前からは剱岳を間近に見ることが出来るため、

ぜひともここから写真を撮りたい!と思っていたんです。

早速カメラをセットしその時を待ちます。

https://www.flickr.com/photos/133115336@N06/48463445901

時間が経つにつれ空がだんだんと明るくなっていきます。

焼ける瞬間を見ようと剣沢小屋からも宿泊の方が出てこられました。

そんな中に昨日一緒に剱岳に登られたオレンジヘルメットのお父さんの姿!

お父さんと話をしながら焼ける瞬間を待ちます…が残念ながらこの日は不発でした。

上がってきた時間にはちょうど太陽に雲がかかっちゃっていたんですよね。

お父さん残念そうでしたがそれでもきれいな景色が見られたのでまぁ良かったです。

日が昇ってくるとその勇ましい姿もよりはっきりと見えてきます。

剣沢小屋名物の看板と共に一枚。

いやぁかっこいい!

ちなみにこちらはSonyのRX100M5Aで撮影しました。

もうRX100M5Aだけでよくね?

今回の新装備

実は今回から新たな機材を携行していました。

それがこちら。

Leofotoの「NR-200」というロングプレートです。

今回もLeofoto正規代理店であるWidetradeさまにお世話になりました。

実は以前から「パノラマ撮影」というものに興味はあったのですが、

どうも難しそうだなぁと思い挑戦していなかったんですよね。

ところが調べてみるとこれがまぁ意外と簡単そう…!

ということで山で挑戦すべく今回からこちらの機材を携行することにしました。

なんでこれが必要なのか?というのはまだ秘密です。

次回はこの機材とパノラマ撮影について書いてみたいと思ってます。

そして撮影した写真がこちら。

まさに剣沢小屋から見えたその風景を丸ごと切り取ることに成功しました!

ちなみにこちらは縦構図で撮影した12枚の写真を一枚に合成、

そのためサイズはなんと20651×8250、容量は100MBというとんでも写真となっています。

このパノラマ撮影はなかなか面白いので今後も挑戦していきたいと思います。

楽しい!

剣山荘方面へ

パノラマも撮れてかなり満足していましたがせっかくなので剣山荘方面へと出かけてみることにしました。

日はどんどん高くなるとともにどんどん暑くなっていきます…。

ちなみに私はこの時日焼け止めを塗り忘れるという失態を犯した結果、

腕の日焼けがとんでもないことになってしまいました。

短時間でも日焼け止めを塗る、帽子をかぶるなど皆様はご注意ください。

剣山荘へと向かう途中で私の腕を焼きにかかってきた日差しと太陽を撮影してみました。

この雪のある谷を下っていくと「源次郎尾根」へと出られるようです。

剱岳右側がその源次郎尾根なのでしょうか?

見るからに急で難易度も高そうですね。

今回の登山では多くの花を見ることが出来ました。

特にこの剣沢キャンプ場~剣山荘間では写真のように「チングルマ」がたくさん咲いており、

周りの風景も相まってあれ?ここが天国なんじゃね?と錯覚してしまうくらいの美しさ。

ってこれチングルマで合ってますよね?

難点上げるとするならばいつまで経っても花の名前を覚えられない見る側のほうかも…

剣山荘前ある小さな池と剣山荘。

すがすがしい風景に思わずシャッターを切ってしまいます。

昨日は剱岳にばかり目が行ってしまいましたがこんなきれいな風景が広がってたんですね。

そして容赦なく照らし続ける太陽。

あっついです…。

剣山荘着

剣沢小屋の反対側、「剣山荘」に到着。

こちらで昨日購入し忘れたお土産などを購入しました。

ちなみにあの有名な錫杖ペンダントもここで買えます。

一息入れた後、調子に乗って再びパノラマ撮影に挑戦します。

…なんて調子に乗って撮った結果、なんかよくわからんパノラマ写真となっちゃいました。

面白がって多用すべきではありませんね。

あとはのんびり風景を眺めてこの日の写真撮影はおしまい。

いつも帰った後、もっと撮ればよかったなぁと思うのですが、

撮りすぎたら今度はもっと山を楽しめばよかったと思うわけで。

写真と登山のバランスって非常に難しいなと今でもよく思います。

やはり登山前にどちらに振るかを考えておくのがベストかもしれませんね。

日もだいぶ上がってきたのでこの日の写真撮影はこれでおしまい。

そそくさと切り上げ剣沢キャンプ場へと戻ります。

実は今年から登山に出掛けた際には動画も撮っているのですが、

編集速度が遅くてなかなかアップすることが出来ていません。

ブログも動画も編集するのはなかなか大変ですが、

これはこれで面白いので時間を作って進められればと思ってます。

スポンサードリンク

さよなら!剣沢キャンプ場

7時ごろテント場に戻ってきました。

テント場は剱に登る準備をしている人や帰る準備をしている人、

はたまたのんびりごろごろしている人など皆さんそれぞれに過ごされています。

ちなみにこのテント場ことキャンプ場、日の光が当たると暑いことは暑いのですが、

地形は谷となっていて、風がそこそこ吹いていてそこまで暑いという印象はありませんでした。

お水も綺麗な沢の水が蛇口から簡単に調達できて非常に快適。

ぜひともまた訪れたいとは思うのですが、雷鳥坂がね…。

次挑むときは機材軽めにしようと決意しました。

一息入れて撤収準備を始めます。

朝から写真を撮って遊んでましたがこの日のうちに扇沢まで戻らなければなりません。

しかもこの日は日曜日。

乗り継がなければならない黒部アルペンルートの乗り物たちの混雑具合も心配です。

ああ、いろいろ考えてたら帰りたくなくなってきた…。

なんて思いながらも残念ながらパッキングが完了してしまいました。

さあ、帰りましょう。

だんだんと小さくなる剣沢キャンプ場のテント達。

そしてその後ろには相変わらず剱岳の姿。

行きに感じた不安が嘘のような達成感と充実感を感じながら来た道を歩いていきます。

剣御前小屋

剣沢キャンプ場を出て約一時間ほどで「剣御前小屋」に到着しました。

朝の9時ごろでしたがすでに多くの人で賑わっています。

ここから「別山」や「立山」へと進むルートもありましたが、

今回は剱岳で十分満足お腹いっぱいだったので行きと同じルートを進むことにしました。

立山は日本三霊山の一つ、

登るなら汚れなききれいな格好できちんと登りたいなって思ったんですよね。

まぁホントは疲れてただけですが…。

行きと同じということはそう、再びの「雷鳥坂」です。

私、一度苦手だと思ってしまうとどうにもダメなタイプでして、

下りとはいえどうも足がうまく進みません。

そして照り付ける日差し、暑かった…。

雷鳥沢キャンプ場

なんとか「雷鳥沢キャンプ場」に到着。

疲れてたのか写真を撮り忘れてたので行きの写真を使いまわします。

来た道を見上げます。

しかしまぁよくあそこまで登ったもんだ。

剱よりも行きの雷鳥坂のほうがつらかった…。

とはいえこれであとは室堂のバスターミナルまでゆるふわ観光気分で進めばいいだけだから楽だねー。

…なんて思ってたのが大間違い。

この雷鳥沢キャンプ場、室堂からかなり降りたところに広がっています。

よくよく考えたら行きもここに到着するまでかなり階段を下ったわけで、

となると帰りは登らなければなりません。

ここからひーひー言いながらの登りがスタートしたのでした。

ほら見ろよ、雷鳥沢キャンプ場があんな小さく見えるだろ?

とまぁこれが意外と登るんですよね。

しかも道幅もそこまで広くないので後ろから早い方が来ても譲ることが出来ないため、

自然とペースを上げなければなりません。

そんなこと知らぬ穢れなき身軽な夏休みシーズンキッズや身軽な登山者さん私の後ろからどんどん煽ってきます。

煽り被害、ここでも。

スポンサードリンク

室堂着!

…その一時間後、「室堂」にはボロボロになった私の姿がありました。

キッズ襲来を交わした後も、

ミクリガ池あたりからは中国人観光客の方たちに囲まれ超スローペースを余儀なくされたり、

景色の写真を撮るべく縦横無尽に立ち止まる人々の間を稲妻のごとく潜り抜けながらもなんとか生還。

こっそり途中のミクリガ池温泉でブルーベリーソフト食べました。

いやはや日曜日に下山するもんじゃねぇなおい…。

混雑するターミナルを駆け抜け探すはコカ・コーラ。

ここからさらに黒部アルペンルートで扇沢まで降りなければならないわけで、

いつもなら下山後すぐにプシュッと飲むわけですがさすがにそこまで我慢できない!

ということでこの日は室堂に着いたら一発キメようと思っていました。

ところがこれが見つからない。

おまけに次のバスも約10分ほどで出発ということで室堂コークは仕方なく諦めることにしました。

ぐぐぐ、次こそは…。

なんとかバスに乗車。

ここからは再びバス・ロープウェイ・ケーブルカーを利用して扇沢駅まで進みます。

思えばお風呂に二日も入っていない私。

一応Tシャツを持ってきてたのですが結局着替える時間もなく、

しかもどでかいザックを担いでいるとあってこりゃ大迷惑をかけていないかと超不安でした。

さらに不快感を与えぬよう、とりあえず笑顔でお年寄りに席を譲ったりして必死にいい人を演じごまかします。

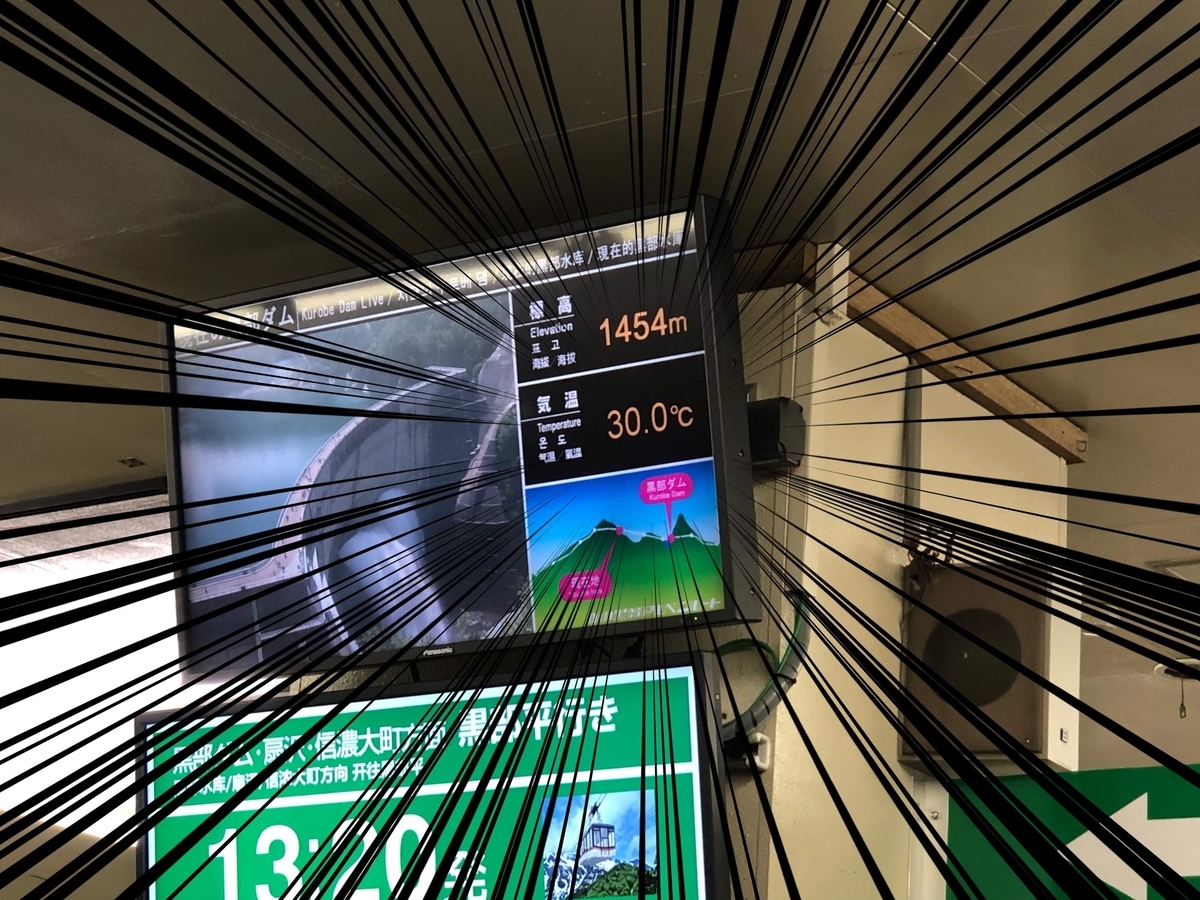

ケーブルカーを降りればそこは「黒部ダム」。

下界とはいえ黒部ダムもそこそこの標高だから暑くないだろ?

…と思いきやなんとこの日は30度を超えてました。

うへぇ…暑すぎる。

ダムの放流を体で感じたい衝動を抑えつつ急いで駅へと向かいます。

急いだ結果待ち時間はほぼ0で最後の電気バスに間に合いました。

しかしまぁ人だらけ。

帰りのアルペンルートの人込みは雷鳥坂並みにつらいぞ。

そして無事に扇沢に到着。

乗ってきた電気バスを見送ります。

外に出れば二日ぶりの「扇沢駅」の姿。

剱岳登山、無事終了です!

この後は大町にある町営温泉にて日焼けのひどさにドン引きしつつも汗を流し、

安曇野IC近くの小木曽製粉所にてそばをすすったのちさわやか県へと無事に帰宅しました。

お連れ様でした!

念願の剱岳に登頂出来ました!

二年前から憧れた剱岳にようやく登ることが出来ました。

天候やその難易度などからだいぶビビってしまいましたが今思えばいい思い出です。

このタイミングで挑戦出来て本当に良かったと思います。

剱岳登山についてですが、

別山尾根ルートの難易度自体は思っていたほど高くはないのかなと感じました。

ただし岩場の連続&ガレ場も多くまた前剱のトラバースやカニのたてばいなど、

決して簡単ではありません。

私の予想よりも…ということなのでご注意いただければと思います。

下山後に知らぬ女性から「私でも登れるかしら?」と聞かれましたが、

きちんと調べたうえでご判断できないのであればお止めになられたほうが良いかと思います。

この時は止めました。

難所も多いこともありますが、なによりもほぼ一方通行でどんどん人が後ろから来てしまうので、

焦ってしまうことが一番危険なように感じました。

(後ろから人が来るから急がなきゃ…!)と思って行動してしまうと本当に危険なので、

前後の方とコミュニケーションを取り焦らずゆっくりと進まれることをおススメします。

また槍とは違い山頂までの距離が長いです。

そのため集中力が途切れてしまうと事故につながりかねませんのでご注意ください。

またルートには日差し遮るような場所もないため夏時期は日光に照らされ続けます。

荷軽なほうが進みやすいですが水などはきちんとお持ちになられてください。

ちなみに私は500㎖も持ってアタックしましたが正直足りませんでした…。

反省です。

私が感じた別山尾根ルート、簡単にまとめると「難所多し、コース長し、人多し」とまぁこんな感じです。

今後登られる方の参考になれば幸いです。

ともあれ無事に今年の目標であった「剱岳」の登ることが出来ました。

次回はゆっくり写真を撮れる登山をしたいのですが…どうなることやら。

三部という長文になりましたがお読みいただきありがとうございました。

皆様どうぞ良き山行を!